日前,教育部就《关于在全国中小学进行繁体字识读教育的提案》做出了公开答复。

《提案》作者韩方明认为,汉字的简化存在着“因简害义、有损汉字的艺术美和规律性、不利于文化的历史传承”几大弊端:

《提案》建议重新“审核梳理并确立新的繁体字规范系统”,“适时逐步在中小学语文教学中实施繁体字识读教育,在中小学加开繁体字古文经典阅读课程,在学校书法教学中使用繁体字”。

教育部的《答复》则称:

确如《答复》所言,汉字简化是一种不可逆的必然趋势,重新推广繁体字并不现实。但《提案》称汉字简化存在诸多弊端,其实也是事实。

回顾汉字简化的历史,有助于我们更清晰地了解这一点。

汉字简化的曲折往事

1935年,在钱玄同等人的推动下,国民政府按“述而不作”(使用已通行的字体,不另造字)的理念,制定了《第一批简体字表》,共324个字。因考试院长戴季陶等人反对,该方案被搁置。③

(一)“过渡时期的一种权宜办法”

上世纪50年代,汉字简化再次被提上日程。当时提倡的是“汉语字母化”,汉字简化是“字母化”的一种过渡手段。如吴玉章所言:

另据胡乔木回忆,此事与斯大林的提议有关,“斯大林提出汉字太难,是否可以搞一个民族化的拼音方案,不一定按照别国的字母来设计。”⑤

1952年,文字改革研究委员会成立,确立的文字改革方向是:(1)研究中国文字拼音化;(2)整理汉字并提出简化方案。后者作为向前者过渡的一种权宜之计。⑥

关于“汉字简化”与“文字拼音化”之间的关系,文改会常务委员叶恭绰说得非常清晰:

这种“过渡性质”的定位,降低了汉字简化所获得的学术待遇。比如,吴玉章认为,“即使(简化方案)不很理想”,也“不失为过渡时期的一种权宜办法”。这种“权宜”,是当时的文改会成员们普遍存在的一种典型心态。⑧

(二)问题多多的《汉字简化方案草案》

1952年下半年,文改会拟出《常用汉字简化表草案》第一稿,共收入简体字700个。该稿送审后,反馈回来的指示是:

文改会依据“一个字可以代替好几个字”的指示精神进行修改,但在具体保留哪些字、废除哪些字这个问题上,很难取得一致意见,只得先从700个简体字中筛选出338个流行广、争议小的简体字,拟出第二稿。

第二稿送审后被驳回,理由是简化字数量太少——第一稿送审反馈回来的指示是“700个不够”,第二稿只剩338个,被驳回也是情理中事。随后,文改会又通过简化偏旁、收入行草书写法等手段,拟出了第三稿,将简体字规模扩充至1634个。

图:“國”字的简化在50年代引起很大争议,郭沫若力主内中用“王”,理由是“此乃张王李赵之王”,但很多文改会委员不同意,认为封建色彩太重,后遂加一点改为“玉”。图为太平天国所使用的简体“國”字,内中为“王”非“玉”。

第三稿引起了社会各行业的普遍反对。对印刷部门而言,第三稿意味着他们需要重铸1600多个铜字模,简直是灭顶之灾;草书写法的收入,打乱了原来的部首系统,以前按部首、笔画编排的字典、电报码本、档案、索引系统,全都面临无法继续使用的问题……

于是,第四稿又将印刷体简化字缩减为600个。⑨

1955年1月,《汉字简化方案草案》正式对外公开。今天回头审视,这个《草案》存在许多明显的问题。试举几例:

(三)问题多多的《汉字简化方案》

1956年1月,《汉字简化方案》正式出台。《方案》确定了515个简体字和54个简化偏旁。该《方案》有两个问题:

这两类简体字,占到了《方案》简体字总量的31%。它们给当时的民众带来了两大不便:

为了纠正这种不便与混乱,1964年又编制了一份新的《简化字总表》。但《总表》却又带来了新的混乱。

图:《简化字总表》封面,1964年出版

比如,《总表》将“寧”简化成“宁”;但“宁”是甲骨文、金文中既有的字,读“zhu”,意指储藏财务的器具。为了区分,《总表》就生造了一个“宀一”(上宀下一),将“貯存”变成“贮存”;“佇立”变成“伫立”……

这种臆造词,有两大坏处:(1)增加了民众识字的难度,在当时,只有亲手造它的专家能认得;(2)破坏了汉字固有的体系,经此一番折腾,“贮”、“伫”等字,均已丧失了会意的功能。

再如,復、複、覆三个字,被《总表》一律简化成“复”,结果导致使用者无法区分“复国”一词,到底是指“复兴国家”,还是“倾覆国家”。为解决问题,《总表》只好在给不出任何道理的情况下,强行打补丁注解道:

如此简化的结果,实际上是增加了文字的辨析难度,相当于给使用者设下了陷阱⑪——再后来,这类因汉字简化而出现的陷阱,果然成了让无数学子头疼的“高考语文知识点”。

(四)昙花一现的“二简字”

《简化字总表》并不是汉字简化史的终点。1977年底,“二简字”横空出世。

所谓“二简字”,即《第二次汉字简化方案(草案)》所推出的新简体字(《简化字总表》则称“一简字”)。新方案将590个一简字,再度简化为462个二简字(不包括简化偏旁类推出来的391个二简字)。从一简字到二简字,平均每字笔画从13.1笔降低到6.9笔。

与一简字相同,二简字也是行政力量推动的结果。早在1960年,一简字的遗留问题尚未解决,已有指示要求:

上世纪七十年代,文改会恢复运作,开始尝试从大字报中“广泛搜集群众中流行的简化字”。1975年,文改会整理出111个新简化字,报送审阅,反馈回来的意见是“为什么(只)简化这么一点?”

与一简字不同,二简字主要是人为硬造,为简化而简化。推出之后,即遭到了学界一致的批评,讥讽其缺胳膊少腿难看至极。1978年,内部通知要求教科书和报刊图书暂停使用二简字。但二简字的命运,与“汉字拼音化”捆绑在一起,定性上是后者的“过渡”,故虽有“暂停使用”的内部通知,二简字仍在社会上广泛流传。

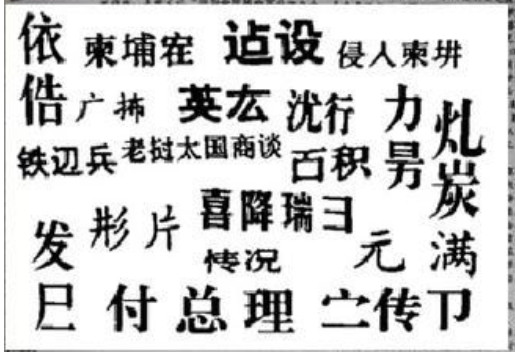

图:部分二简字

1985年,汉字拼音化被彻底放弃,“拉丁化拼音只作为语音符号使用”;随后,1986年,二简字《草案》被废止。但二简字仍在民众生活中留下了诸多印记,比如,户籍系统中“萧”姓写作“肖”、“阎”姓写作“闫”等,已难更改。同年,国家语委重新下发《简化字总表》,只在1964年《总表》的基础上调整了6个字。⑬

汉字简化,至此遂告一段落。

三点很遗憾的历史教训

中国的汉字简化,有三点历史教训需要检讨。

(一)简化前,未确定现代通用汉字的字量

全盘梳理,通过清查汉字的使用频率,圈出现代汉语通用字(包括常用字、不常用但现代汉语必须使用的字),是进行汉字简化工作的基础性工作。做好了这个工作,才能知道哪些汉字亟需简化,哪些汉字没有必要改动;才能进一步有规律、有体系地进行简化。

遗憾的是,1950~1980年代的汉字简化,始终没有做这个基础性的工作。既没有类似的《现代汉语通用字表》,简化汉字的数量也受非学术意见左右而摇摆不定——1952年的第一稿是700字;稍后的第二稿只有338字;第三稿陡增至1634字……

结果,就出现了该简化的汉字没有简化,不必简化的汉字被大量简化的怪事。

很多常用汉字,比如:餐、藏、貌、翻、臀、蠢、罐、警、……,仍然笔划繁多,没有简化;很多罕用字、冷僻字,比如:糰(团)、糶(粜)、癤(疖)、潷(滗)、籩(笾)、颸(飔)、……又都被简化(括号内是这些字的简化字),收入了1964 年的《简化字总表》当中。

没有梳理现代通用汉字的范围,还有一大弊端:简化工作没有办法按照统一原则去处理。

汉字是按照字形、字音和字意三大维度来造字的,没有筛选出通用汉字的范围,会直接导致部分常用汉字被按甲种原则简化处理,另一部分常用汉字却没有得到处理,或者被按照乙种原则处理,进而造成汉字的内部系统,产生不必要的逻辑混乱。

比如:

原本同属“冓”旁系列的这些汉字,简化后变成了三个偏旁系列,字形系统完全乱了套。⑭

(二)实施简化时,不重视类推原则

简体汉字,主要有两种来源。一种是按原则类推,将相同的繁体偏旁,一律替换为相同的简体偏旁。一种是采纳民间早已出现的“约定俗成字”,这种办法往往会突破汉字的体例,没有什么规律可言。

受“群众路线”影响,1950~1980年代的汉字简化,高度重视后者(70年代的“二简字”,曾直接号召全民参与造字),类推简化的地位非常边缘——中国《简化字总表》第一表收录的352个简化字,大部分属于民间“约定俗成字”。

已在全国范围流行的“约定俗成字”,并非不能用做简化字。但尽量不破坏文字的内在系统,是汉字简化工作的重中之重。大面积采用“约定俗称自”、排斥类推简化的结果,是汉字的内在系统受到破坏,体例上出现了很大的混乱。

比如,很多汉字拥有相同的繁体部件,这些繁体部件,本可按照类推原则,用同一种简体部件替代。但当时并没有这样去做,为了迁就各种地域性的民间书写习惯,原本相同的繁体部件,反被替换成了多种多样的简体部件。

试举几例:

(1)繁体部件“昜”,本可统一简化为一种简体部件。当年搞汉字简化的学者们偏不,他们至少为繁体部件“昜”弄出了三种简体部件,分别是:楊→杨、陽→阳、傷→伤。

(2)繁体部件“登”,本也可以统一简化为一种简体部件。当年搞汉字简化的学者们偏不,他们至少为繁体部件“登”弄出了三种简体部件,分别是:證→证、鄧→邓、燈→灯。另有一些字,繁体部件“登”又根本就不简化(鐙→镫)。

(3)繁体字“盧”被简化成了卢,按照类推原则,瀘→泸、顱→颅,这种操作本来非常好,但不知道为什么,爐和驢,却又被简化成了炉和驴。

(4)憶和億,已经按照类推原则,简化成了忆和亿,剩下的臆和噫,当年的学者们却又不简化了。

如此种种,不一而足。汉字固有的逻辑体例,就这样毫无意义地破坏掉了。

(三)汉字简化应该重视学术意见

首先应该承认,不可能存在面面俱到——既不造新字、也能最大限度减少笔划、同时还完全不破坏汉字固有的造字体系——的完美简化方案。但上述种种弊端,仍是可以避免的。而之所以出现这些弊端,存在着多方面的原。

比如,汉字简化的初始目的,并非是规范字形,而是被定性为“汉字拼音化”的一种过渡。这给参与简化工作的学者造成了一种“即使(简化方案)不很理想”也“不失为过渡时期的一种权宜办法”的普遍心态。

再如,汉字简化的过程中,受到了许多非学术意见的干扰。针对1952年《常用汉字简化表草案》第一稿提出的“汉字数量必须大大减缩,一个字可以代替好几个字”的指示,即未必妥当,甚至可以说是违背了汉字的演进规律,但却得到了很深的贯彻。

一种成熟的文字,会同时追求“书写的便利”与“表意的准确”。具体到汉字,前者表现在形体的简化,自唐宋而下,汉字在使用过程中自发出现了大量的简体字。后者表现为汉字数量的增加,比如,当“云”字被大量用于“孔子云”、“孟子云”时,古人会另造出了一个新字“雲”,来指代天空中的水汽结合体,以区别于“孔子云”的“云”。强行将水汽结合体之“雲”,与孔子云之“云”,一概简化为“云”,很容易造成词义上的困扰。

2006年,某学者在央视百家讲坛节目中,谈及“子云笔札君卿舌”,曾错把“子云”解读成了“子曰诗云”。其实,这里的“子云”,是指汉代名人谷永(字子雲),如果不一味追求“一个字代替好几个字”,“子雲笔札”是很难被理解错的。

大规模的“一个字代替好几个字”,给汉语“表意的准确”造成了很大的破坏。

比如,面和麵(麺),本是两个意思完全不同的词。前者指脸部、脸面;后者指粮食磨成的粉。古人读《水浒传》,读至“睡到四更,同店人未起,薛霸起来烧了面汤,安排打火做饭吃”一段,可以很准确地知道,所谓“烧了面汤”,是指烧洗脸水;但今人来读,就很有可能把“烧了面汤”错解成煮面汤来吃。

再如,适和適,在古代不但是两个不同意思的字,连读音也不一样。“适”读kuo,是疾速的意思,“適”读shi,是到哪里去的意思。强行用“适”来代替古代的“适”(kuo)和“適”,那要分清这些古代名人——南宫适、李适、高适、沈适、赵汝适——究竟是“适”(kuo)还是“適”,就很要命了。

说起“適”,还有一个问题:同样拥有繁体部件“啇”,適→适,“適”被合并到了“适”里,“摘”字却原封不动,没有简化。这种体例混乱,在1964年的《简化字总表》中,比比皆是。⑮

学者周策纵曾批评过汉字简化的随意性。他提出了三点应该遵循的简化原则,很值得今人反思:

需要强调的是:指出汉字简化存在的上述种种缺陷,并不是要否定“汉字简化”,也不是主张恢复使用繁体字——汉字简化是汉语发展的一种必然的趋势;而是想说:

回顾前人造成的缺陷、梳理过往留下的教训,是为了以后不再造成类似的遗憾。

注释

①中央广电总台国际在线,《韩方明委员:呼吁在全国中小学进行繁体字识读教育》,

http://news.cri.cn/20190304/4c2af131-d8bd-e7c2-e48d-ffa7c542b678.html。

②经济日报-中国经济网:《教育部答复<关于在全国中小学进行繁体字识读教育的提案>》,http://www.ce.cn/xwzx/kj/201912/09/t20191209_33805917.shtml

③村田雄二郎,《钱玄同和汉字简化——另一个简体字》,收录于 《五四的历史与历史中的五四 北京大学纪念五四运动90周年国际学术研讨会论文集》,2009。

④吴玉章:《为促进汉字改革、推广普通话、实现汉语规范化而努力》,人民日报,1955年10月26日。

⑤胡乔木,《胡乔木回忆毛泽东》,人民出版社,1994,第23页。

⑥郭沫若,《在中国文字改革研究委员会成立会上的讲话》。

⑦陈炽洪,《从改革到规范——试论汉字简化的失误》,收录于《藟缘论集》,暨南大学出版社,2011,第210页。

⑧同上,第211页。

⑨《当代中国的文字改革》,当代中国出版社,2009,第112-114页。⑩(新加坡)谢世涯,《新中日简体字研究》,语文出版社,1989,第185-211页。

⑪同上,第212-271页。

⑫《中央关于推广注音识字的指示》,1960年3月22日。收录于《语文政策学习资料》,北京大学中文系汉语专业/编辑,1976年,第44-45页。

⑬刘导生,《文字改革的方向在哪里?》,《百年潮》2009年第4期。⑭谢世涯,《中国与日本简化汉字的评骘及今后整理与简化汉字应循的原则》,收录于《第二届国际汉语教学讨论会论文选》,1987。

⑮本节参考了:叶籁士,《简化汉字一夕谈》,语文出版社,1995。(日)白川静,《汉字百话》,中信出版社,2014。史定国/主编,《简化字研究》,商务印书馆,2004。等。

⑯周策纵,《中国语文改革与教学刍议:特论简化字问题》,收录于《周策纵作品集 2 文史杂谈》,世界图书北京出版公司,2014,第228-247页。